在祖国西北边陲的新疆大地,普通话推广正成为乡村振兴的“隐形翅膀”。今夏,扬州大学水利科学与工程学院2024级学生及指导教师组成的“声声不息承薪火,四海同音心相连”推普+语言调查实地调研队,作为2025年教育部语言文字应用管理司与共青团中央青年发展部联合组织的“推普助力乡村振兴”暑期社会实践重点团队之一,奔赴祖国边疆,开展为期一个多月的语言调查与推广活动,以青春之力助推语言普及、促进民族团结。

一、奔赴边疆:开启语言探寻之旅

7月初该实践团队始发扬州,经江苏师范大学“推普助力乡村振兴”项目培训,跨越数千公里抵达新疆。团队成员走进南疆各基层社区、推普课堂、校园与家庭,“零距离”开展语言访谈调研及推普实践活动。实践聚焦学前儿童、青少年、青壮年劳动力、基层干部、留守老人妇女等重点人群,旨在掌握语言使用现状、归纳普及难点,并同步开展、参与各类推普活动,团队通过政策宣讲、材料领读、助教帮学等形式,助力普通话的种子在各族群众心中生根发芽。

二、基层干部:政务交流的语言担当

基层干部,是新疆乡村推广普通话的“第一方阵”。团队成员在阿克苏地区乌什县阿恰塔格乡萨尔别勒村的访谈调研中,村干部阿曼胡加·艾合麦提直言:“普通话是政务沟通的‘润滑剂’,无论是汇报工作还是服务群众,都离不开它。”尽管在日常工作中,干部们会根据实际情况灵活使用民族语言与普通话,“学国语、用国语”已成为普遍共识。

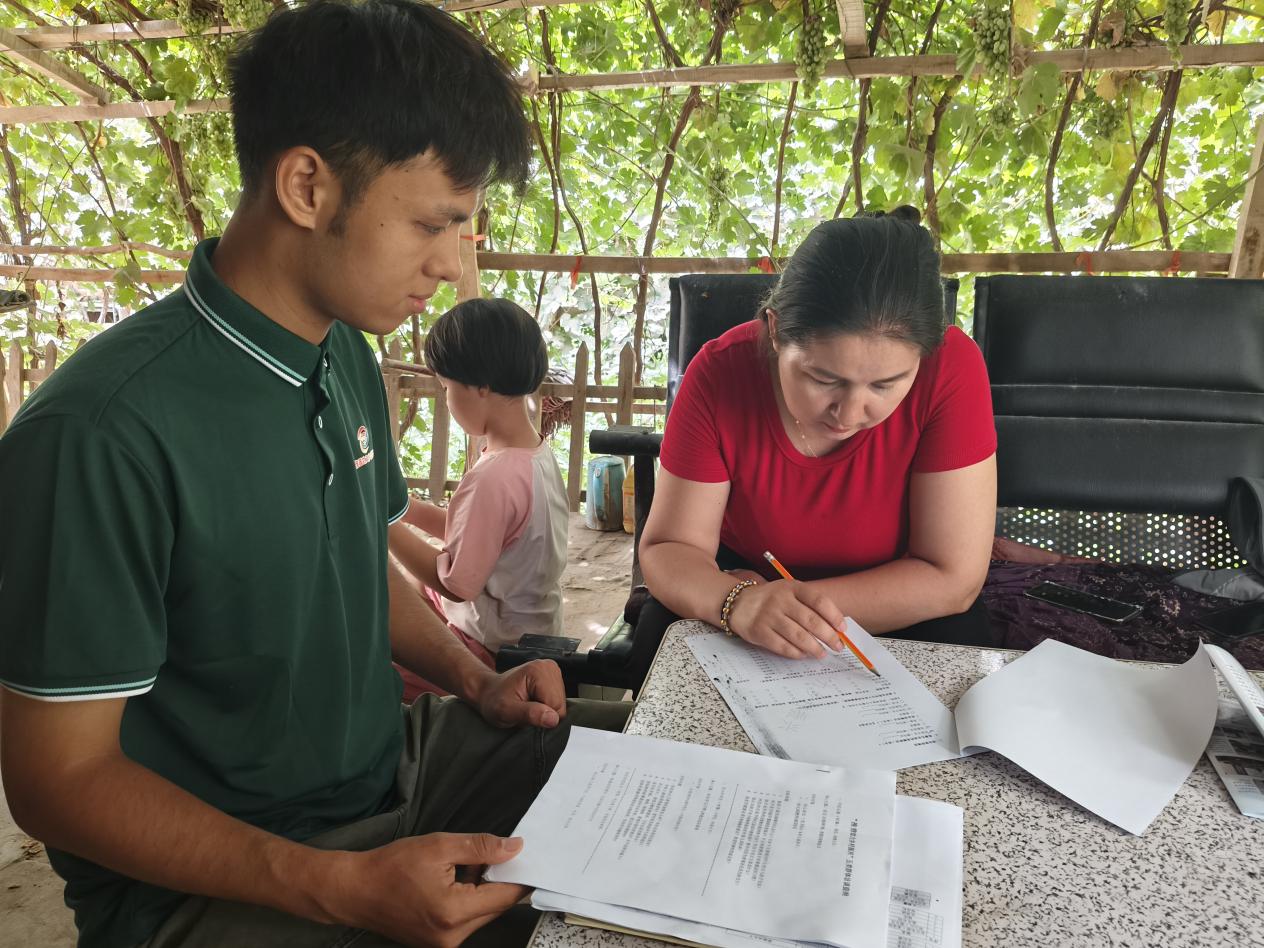

图一:团队成员在当地对接基层干部,以问卷和采访相结合的形式调查“推普”情况

当地的基层干部们,长期坚持普通话学习,积极参加普通话水平测试,并每周组织村民练习发音、学习普通话,共同致力于提升政务沟通和日常交流的规范性与流畅度。在巴州且末县巴格艾日克乡克仁艾日克村社区,实践团队的大学生们积极参与其中,通过与社区联合,组织当地基层干部、村民进行“推普”材料领读、助教帮学等多种实践活动。团队成员们不仅感慨道:基层干部多年如一日的坚持,真正成为了连接政策与群众的坚实桥梁;在今夏能够参与助教帮学,意义非凡。

图二:麦合木提等同学在社区对当地居民以领读帮学的形式开展普通话助学

三、青壮年劳力:产业发展的语言引擎

走访入户、踏进院落,团队成员在青壮年劳力的家中,与他们和家人围坐交流,倾听语言背后的就业故事。一位从事销售的青年西热萨提坦言:“通过持续学习,目前普通话愈加流利,谈业务更顺畅,拓展市场更轻松。”在家人的补充说明中,团队成员们了解到,不少当地青壮年在外务工期间会主动练习普通话,希望能带着新技能返乡创业。为帮助他们突破语言瓶颈,团队将提前准备的“推普”学习材料送到受访者手中,鼓励他们不断精进表达能力,让普通话成为走向更广阔市场的“通行证”,同时也为乡村产业发展注入新的活力。

图三:团队成员在阿克苏地区开展的入户推普调研实践活动

图四:团队成员在且末县开展的入户入户推普调研实践活动

四、校园学子:未来传承的语言希望

在乌什县第二小学的校园,恰逢暑期足球球员集训。绿茵场上奔跑的孩子们,来自于不同学校——他们正是推普的“新鲜血液”。团队成员在访谈中发现,课堂上孩子们使用普通话交流,但受家庭语言环境影响,仍存在一定的“切换壁垒”。集训队一位学生说道:“想学好普通话,想走出去看世界,也想把家乡的故事讲给更多人听。”为此,实践团队的大学生们赠送给孩子们“推普”学习材料,希望普通话成为他们逐梦的翅膀,成为文化传承的接力棒。

图五:团队成员努尔江等同学在绿茵场上进行政策宣讲

五、成果与影响:让推普与调研相辅相成

在一个多月的行程中,团队完成了《新疆基层语言使用状况调研报告》及“推普助力乡村振兴”问卷数据分析报告、群众访谈分析报告等成果,并正在制作推普纪实短视频,用镜头记录故事、传播政策。这些暑期实践成果既锻炼了学生的综合实践能力,也为更多人了解新疆的语言生态打开了一扇窗。

本次“推普助力乡村振兴”暑期社会实践,从当地基层干部的担当,到青壮年的奋进,再到青少年学子的希望,扬州大学的学子们用脚步丈量边疆、用行动传递声音,让普通话在民族团结的沃土中开花结果。带队的指导老师杨蝉溪表示,在这条跨越山河的推普之路上,太多人用青春与热忱书写着最生动的时代注脚。未来,团队将继续组织并带领学生,将这一社会实践延伸至西藏、云南等更多地区,让学生以更开阔的视野积极参与,持续为“推普助力乡村振兴”贡献青春力量。